|

Manuelles Ziehen und Schieben von Lasten – Gefährdungsbeurteilung mit der Leitmerkmalmethode baua: Praxis „Manuelles Ziehen und Schieben von Lasten“ A25 |

|

Körperzwangshaltungen – Gefährdungsbeurteilung mit der Leitmerkmalmethode baua: Praxis „Körperzwangshaltungen“ A111 |

|

Manuelles Heben, Halten und Tragen – Gefährdungsbeurteilung mit der Leitmerkmalmethode baua: Praxis „Manuelles Heben, Halten und Tragen“ A7 |

|

Manuelle Arbeitsprozesse – Gefährdungsbeurteilung mit der Leitmerkmalmethode baua: Praxis „Manuelle Arbeitsprozesse“ A55 |

|

Sicherheitswissenschaftliches Kolloquium 2018 – 2021 und weitere Foren im zweiten COVID-19-Pandemiejahr (Band 15) 41. ASER-Forschungsbericht Beiträge zur Sicherheitswissenschaft R. Pieper, K.-H. Lang / ASER Eigenverlag, Wuppertal, 2022 |

|

Biostoffverordnung. Basiskommentar zur BioStoffV mit SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandard und SARS-CoV-2-Arbeitsschutzregel. Der Bund Verlag hat den Basiskommentar zur BioStoffV mit SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandard und SARS-CoV-2-Arbeitsschutzregel herausgegeben. |

|

Intelligente Regelung von Klimaanlagen - Modell- und Laboruntersuchungen zur Wirkung des Raumklimas auf die Haut Die BAuA hat den Forschungsbericht zum Projekt F 2299-2 herausgegeben, welches von der TU Dresden und dem Institut ASER e.V. (Wuppertal) durchgeführt wurde. |

|

Betriebssicherheitsverordnung. Basiskommentar zu Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Verwendung von Arbeitsmitteln Der Bund Verlag hat die 2. Auflage des Basiskommentars zur neuen Betriebssicherheitsverordnung herausgegeben, der Orientierung bei der Umsetzung in die betriebliche Praxis gibt. |

|

Wissenschaftsjahr 2024 – Freiheit Das Wissenschaftsjahr 2024 – Freiheit widmet sich dem Wert und der Bedeutung von Freiheit und beleuchtet sie in unterschiedlichsten Dimensionen und Kontexten. Wie resilient ist unsere Demokratie angesichts der Krisen der Gegenwart? Welche Freiheit brauchen wir – an Schulen und Universitäten, im Netz, in Forschungslaboren oder in der Kunst? Wie bewahren wir die Freiheit zukünftiger Generationen? Was bedeutet der Einsatz von künstlicher Intelligenz für unsere Freiheit? Zeit für Freiheit zu streiten. |

|

Basiskommentar zur Gefahrstoffverordnung Der Bund Verlag hat den Basiskommentar zur Gefahrstoffverordnung (2. Auflage) herausgegeben, der Orientierung bei der konkreten Umsetzung in die betriebliche Praxis gibt. |

|

MEGAPHYS - Mehrstufige Gefährdungsanalyse physischer Belastungen am Arbeitsplatz (Band 1) Die BAuA hat den Forschungsbericht zum Projekt F 2333 herausgegeben, welches von der BAuA (Berlin), dem Institut ASER e.V. (Wuppertal), der Ebus-Beratung (Berlin) und der ArbMedErgo-Beratung (Hamburg) durchgeführt wurde. |

|

Arbeitsstättenverordnung. Basiskommentar zur ArbStättV Der Bund Verlag hat den Basiskommentar zur Arbeitsstättenverordnung (4. Auflage) herausgegeben, der Orientierung bei der Umsetzung in die betriebliche Praxis gibt. |

|

Arbeitsschutzgesetz. Basiskommentar zum ArbSchG Der Bund Verlag hat den Basiskommentar zum Arbeitsschutzgesetz herausgegeben, der Orientierung bei der Umsetzung in die betriebliche Praxis gibt. |

|

Methodik und Handlungshilfe für eine inkludierte Gefährdungsbeurteilung Das Integrationsamt des Landschaftsverbandes Rheinland (LVR) hat den Forschungsbericht zur Inkludierten Gefährdungsbeurteilung , welcher der Unterstützung bei der Beurteilung der Arbeitsbedingungen von Beschäftigten mit Behinderung dient, nun auch als eBook herausgegeben. |

|

Beitrag der arbeitsschutzrelevanten Normung zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention - Machbarkeitsstudie Das Institut ASER hat die Machbarkeitsstudie für die Kommission Arbeitsschutz und Normung (KAN) durchgeführt, hierzu ist der Bericht zur KAN-Studie 53 herausgegeben worden. |

|

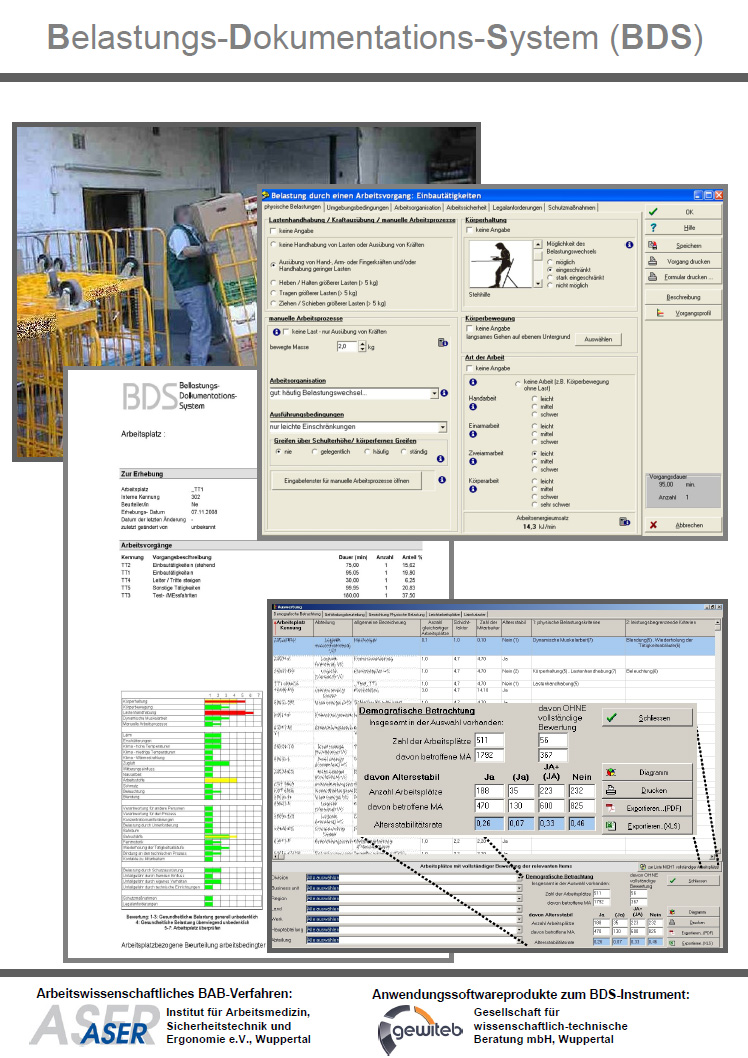

Belastungs-Dokumentations-System (BDS) Das Institut ASER e.V. hat die BAB-BDS-Broschüre herausgegeben, welche das arbeitswissenschaftliche Belastungs-Dokumentations-System (BDS) beschreibt. |

Veranstaltungen

Fr, 26.04.2024 14:00 UhrDie „KAN-Praxis Module Ergonomie lernen“: Ergonomie lehren und lernen

Dipl.-Ing. agr. Katharina von Rymon Lipinski, Kommission Arbeitsschutz und Normung (KAN), Sankt Augustin; Dipl.-Ing. Andreas Schäfer, Institut ASER e.V., Wuppertal & Prof. Dr. Ralf Pieper, Bergische Universität Wuppertal

179. Sicherheitswissenschaftliches Kolloquium

Veranstaltungsort: cMOOC-Zoom-Webinar+YouTube-Video-Livestream

So, 28.04.2024 12:00 Uhr

179. Sicherheitswissenschaftliches Kolloquium

Veranstaltungsort: cMOOC-Zoom-Webinar+YouTube-Video-Livestream

34. Internationaler Kongress für Gesundheit am Arbeitsplatz (ICOH 2024)

34. Internationaler Kongress für Gesundheit am Arbeitsplatz (ICOH 2024)

Internationales Referent*innenteam

Veranstaltungsort: Marrakesh (Marokko)

Fr, 24.05.2024 14:00 Uhr

Internationales Referent*innenteam

Veranstaltungsort: Marrakesh (Marokko)

Technostress und Burnout bei der Arbeit

Dr. Sophie-Charlotte Meyer, Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA), Dortmund

180. Sicherheitswissenschaftliches Kolloquium

Veranstaltungsort: cMOOC-Zoom-Webinar+YouTube-Video-Livestream

Mi, 05.06.2024 11:00 Uhr

180. Sicherheitswissenschaftliches Kolloquium

Veranstaltungsort: cMOOC-Zoom-Webinar+YouTube-Video-Livestream

Zukunftsfähigkeit durch eine angepasste Fachkräftegewinnung

38. Sicherheitswissenschaftliches GfS-Jahressymposium

Internationales Referenten*innenteam

Veranstaltungsort: Congress Innsbruck Rennweg 3, A-6020 Innsbruck (Republik Österreich)

Fr, 28.06.2024 14:00 Uhr

Internationales Referenten*innenteam

Veranstaltungsort: Congress Innsbruck Rennweg 3, A-6020 Innsbruck (Republik Österreich)

GENESIS-UV: Exposition von Beschäftigten

Priv.-Doz. Dr. rer. nat. habil., Dipl.-Phys. Marc Wittlich, Institut für Arbeitsschutz der DGUV (IFA), Sankt Augustin

181. Sicherheitswissenschaftliches Kolloquium

Veranstaltungsort: cMOOC-Zoom-Webinar+YouTube-Video-Livestream

Do, 26.09.2024 09:00 Uhr

181. Sicherheitswissenschaftliches Kolloquium

Veranstaltungsort: cMOOC-Zoom-Webinar+YouTube-Video-Livestream

Transformation oder Disruption – Aktuelle Herausforderungen der Prävention für eine menschengerechte Arbeitswelt und eine nachhaltige Umwelt

13. Sicherheitswissenschaftliches BUW-Forum und 16. VDSI-Forum NRW

Referent*innenteam

Veranstaltungsort: BUW-Hörsaalzentrum FZH 1, Campus Freudenberg, 42119 Wuppertal sowie per ZOOM-Web-Seminar und YouTube-Livestream

Referent*innenteam

Veranstaltungsort: BUW-Hörsaalzentrum FZH 1, Campus Freudenberg, 42119 Wuppertal sowie per ZOOM-Web-Seminar und YouTube-Livestream

Erläuterungen zu diesem Instrument

Der Spaltenmodell-Rechner dient im Rahmen einer Stoffbewertung dem vereinfachten Vergleich des gesundheitlichen Risikos sowie von Umweltgefahren verwendeter Stoffe bzw. Zubereitungen und Ersatzstoffe im Zuge der Ersatzstoffermittlung der Gefahrstoffverordnung.Berechnungsgrundlage für dieses rechnergestützte Bewertungsverfahren ist Anlage 2 der TRGS 600.

Bitte beachten Sie, dass das Spaltenmodell nur angewendet werden darf, wenn die zur Gefahrenermittlung in Frage kommenden Stoffe oder Zubereitungen (im Hinblick auf das gesundheitliche Risiko zumindest bezüglich akuter Toxizität, Hautreizung, Schleimhautreizung, erbgutveränderndem Potential und Hautsensibilisierung) durch den Hersteller auf Basis vorliegender Daten und Erfahrungen unter Einbeziehung vorhandener Datenlücken bewertet worden sind.

Über die Einstufung hinausgehende gefährliche Eigenschaften dürfen auf Grund dieser Bewertung nicht zu erwarten sein.

Das in Anlage 2 der TRGS 600 aufgeführte "Spalten-Modell" richtet sich an

- fachkundige Betriebe,

- fachkundige Hersteller und Vertreiber sowie an

- Institutionen (u.a. Länder, Berufsgenossenschaften, Verbände), die branchenspezifische Regelungen erarbeiten wollen.

Vorgehensweise

Schneidet das potenzielle Ersatzprodukt in allen Gefahreneigenschaften besser ab als das verwendete Produkt, ist die Ersatzstofffrage klar.Der Regelfall wird sein, dass das potenzielle Ersatzprodukt in einigen Gefahreneigenschaften besser, aber auch in einer oder zwei Gefahreneigenschaften schlechter abschneidet. Dann obliegt es Ihnen zu beurteilen, welche Gefahreneigenschaften für Sie das größte Gewicht haben.

Lassen sich beispielsweise bei der Produktverarbeitung Zündquellen nicht ausschließen, wird man verstärkt auf die Brand- und Explosionseigenschaften sowie das Freisetzungsverhalten der Produkte achten müssen.

Entstehen bei der Verarbeitung größere Mengen Abfälle, haben die Umweltgefahren ein höheres Gewicht usw.

Dokumentieren Sie Ihre Entscheidung in geeigneter Weise (z.B. unter Beifügung von Ausdrucken).

Für die Gefahreneigenschaft "akute Gesundheitsgefahren" ist bei den R-Sätzen 20, 21, 22, 23, 24 und 25 eine Besonderheit zu beachten:

Treten diese R-Sätze in Kombination mit dem R-Satz 48 auf, so werden die betreffenden Stoffe/Produkte eine Gefährdungsstufe höher bewertet. Es handelt sich dann um chronische Gesundheitsgefahren.

Diese Entscheidung nimmt Ihnen der Spaltenmodell-Rechner bei Benennung der Eigenschaften im Punkt "kombinierte Bedingungen" ab.

Auch Produkte (Zubereitungen) werden bezüglich der akuten und chronischen Gesundheitsgefahren ausschließlich aufgrund der Zubereitungskennzeichnung beurteilt.

Interpretation der Ergebnisse

Wenn für Ihr Ersatzstoffproblem noch keine Empfehlung existiert, so können Sie mit dem Spaltenmodell einen schnellen Vergleich von Stoffen und Zubereitungen durchführen. Dafür benötigen Sie nur wenige Informationen, die dem Sicherheitsdatenblatt oder zum Teil dem Kennzeichnungsschild auf der Verpackung entnommen werden können. Gehen Sie folgendermaßen vor:1. Entnehmen Sie dem Sicherheitsdatenblatt die erforderlichen Informationen. Sie finden Gefahreneinstufungen, R-Sätze, die Wassergefährdungsklasse (WGK) und die Einstufung brennbarer Flüssigkeiten in Kapitel 15 und Angaben zur Freisetzung in Kapitel 9 des Sicherheitsdatenblattes. Ergänzende Angaben können Sie auch aus den Kapiteln 3, 5, 11 und 12 erhalten.

2. Markieren Sie für jedes Produkt in der entsprechenden Gefahreneigenschaft die gefundenen Angaben.

3. Das Instrument vergleicht am Ende der Gefahrenermittlung

- akute und chronische Gesundheitsgefahren,

- Umweltgefahren,

- Brand- und Explosionsgefahren,

- Gefahren durch das Freisetzungsverhalten,

- Gefahren durch das Verfahren

Existieren schon Ersatzstofflösungen ?

Die Beantwortung der Frage, von welchem Produkt das geringere gesundheitliche Risiko ausgeht, ist oft nicht einfach. Für eine Reihe von Ersatzstofflösungen existieren aber schon Empfehlungen, die direkt vom Arbeitgeber übernommen werden können, z.B.- Technische Regeln für Gefahrstoffe zu Ersatzstoffen (TRGS 600er-Reihe);

- BG/BGIA-Empfehlungen mit Aussagen zur Substitution (BGI 790);

- LASI-Leitfäden;

- GISCODEs und Produktcodes;

- weitere Branchenregelungen (z.B. von Interessenverbänden);

- Sicherheitsdatenblatt (insbesondere dort Abschnitt 7) sowie zusätzliche Informationen von Lieferanten und/oder Herstellern, z.B. technische Merkblätter;

- Informationen und Erfahrungsberichte aus Netzwerken mit anderen Unternehmern, Technologietransferstellen, Positiv-/Negativlisten aus fachkundiger Quelle;

- Informationen zu Substitutionslösungen aus anderen Regelungsbereichen, z.B. aus REACH;

- anderes, z. B. Normen.

In vielen Fällen ist es auch möglich, ein Produkt oder ein Verfahren mit geringerem gesundheitlichen Risiko zu erkennen. So sind i.d.R. in Bezug auf das gesundheitliche Risiko

- geschlossene Verfahren besser als offene Verfahren,

- wässrige Systeme besser als lösemittelhaltige Systeme,

- Produkte mit 10% Lösemittel besser als Produkte mit 50% Lösemitteln bei gleichen Inhaltsstoffen,

- Stoffe mit höherem Luftgrenzwert besser als Stoffe mit niedrigerem Luftgrenzwert (bei organischen Flüssigkeiten ist die Gefährdungszahl statt dem Grenzwert zu vergleichen).

Auch bei Stoffen mit ausschließlich oder überwiegend explosionsgefährlichen, brandfördernden, hoch-, leicht- oder entzündlichen Eigenschaften kann das Risiko oft relativ einfach vermindert werden. So kann z.B. bei hochentzündlichen Stoffen das Risiko dadurch vermindert werden, dass dafür entzündliche Stoffe eingesetzt werden.

Liegen keine der bisher aufgezählten Hilfen vor, sollte sich der Arbeitgeber an den Hersteller oder Lieferanten seiner Arbeitsstoffe oder an andere Hersteller oder Lieferanten gleichartiger Produkte wenden und diese nach Ersatzprodukten mit geringerem gesundheitlichen Risiko für den vorgesehenen Verwendungszweck befragen.

Falls auch der letztgenannte Informationsweg den Arbeitgeber bei der Ersatzstoffprüfung nicht weiterhilft, dann kann dafür u.a. das Spaltenmodell gemäß der TRGS 600 eingesetzt werden. Hierzu müssen ausreichende Informationen zu den Eigenschaften der Gefahrstoffe und Ersatzstoffe vorliegen, die i.d.R. aus den Kennzeichnungen und Sicherheitsdatenblätter der Gefahrstoffe und Ersatzstoffe entnommen werden können.

Die Anwendung des Spaltenmodells sowie insbesondere die Beurteilung der Ergebnisse erfordern Sachverstand und Erfahrung.

Ausführliche Artikel zum Spaltenmodell sind z.B.:

- T. Smola; G. Hamm; E. Keßler; E. Lechtenberg-Auffarth; R. Rühl; U. Vater:

"Gefahrenermittlung und Ersatzstoffprüfung mit dem Spaltenmodell der neuen TRGS 600", sicher ist sicher, 52 (2001), Heft 7/8 (2001).

- Spaltenmodell zur Suche nach Ersatzstoffen (Stand: April 2009)

Frage-Antwort-Dialoge zur Fachkräftesicherung

Welche Förderinstrumente gibt es in NRW, um sich als Unternehmen strategisch für die altersstrukturellen Veränderungen in Kundschaft und Belegschaft aufzustellen? mehrMuss man mit über 60 Jahren noch Nachtdienst leisten? mehr

Liegen bereits Erfahrungen / Ergebnisse von Unternehmen vor, die ihre Beschäftigten alter(n)sgerecht qualifiziert haben? mehr

Belastungs-Dokumentations-System (BAB/BDS)

Das mehrsprachenfähige Belastungs-Dokumentations-System (BDS) auf Basis des arbeitswissenschaftlichen Verfahrens "Beurteilung arbeitsbedingter Belastungen (BAB)" unterstützt Unternehmen beim betrieblichen Gesundheitsmanagement (BGM), dem betrieblichen Eingliederungsmanagement (BEM), der Simulation zukünftiger Arbeitssysteme sowie der Beurteilung und Gestaltung der Arbeitsbedingungen, des demografischen Wandels und der Fachkräftesicherung im Betrieb.

Das mehrsprachenfähige Belastungs-Dokumentations-System (BDS) auf Basis des arbeitswissenschaftlichen Verfahrens "Beurteilung arbeitsbedingter Belastungen (BAB)" unterstützt Unternehmen beim betrieblichen Gesundheitsmanagement (BGM), dem betrieblichen Eingliederungsmanagement (BEM), der Simulation zukünftiger Arbeitssysteme sowie der Beurteilung und Gestaltung der Arbeitsbedingungen, des demografischen Wandels und der Fachkräftesicherung im Betrieb.

Verfahren zur Beurteilung und Gestaltung von Büro- und Bildschirmarbeit sowie Mobiler Arbeit (BBM)

Das Verfahren zur Beurteilung und Gestaltung von Büro- und Bildschirmarbeit sowie Mobiler Arbeit (BBM) von 2017 ist die umfassende Weiterentwicklung des schon seit Mitte der 1990-iger Jahre vollkommen webbasierten und interaktiven Instrumentes des „Bildschirm-Fragebogens (BiFra)“.