|

Ausübung von Ganzkörperkräften – Gefährdungsbeurteilung mit der Leitmerkmalmethode baua: Praxis „Ausübung von Ganzkörperkräften“ A114 |

|

Manuelles Ziehen und Schieben von Lasten – Gefährdungsbeurteilung mit der Leitmerkmalmethode baua: Praxis „Manuelles Ziehen und Schieben von Lasten“ A25 |

|

KAN-Praxis-Module: Ergonomie lernen Kommission Arbeitsschutz und Normung (KAN), Sankt Augustin |

|

Körperzwangshaltungen – Gefährdungsbeurteilung mit der Leitmerkmalmethode baua: Praxis „Körperzwangshaltungen“ A111 |

|

Manuelles Heben, Halten und Tragen – Gefährdungsbeurteilung mit der Leitmerkmalmethode baua: Praxis „Manuelles Heben, Halten und Tragen“ A7 |

|

Manuelle Arbeitsprozesse – Gefährdungsbeurteilung mit der Leitmerkmalmethode baua: Praxis „Manuelle Arbeitsprozesse“ A55 |

|

Sicherheitswissenschaftliches Kolloquium 2018 – 2021 und weitere Foren im zweiten COVID-19-Pandemiejahr (Band 15) 41. ASER-Forschungsbericht Beiträge zur Sicherheitswissenschaft R. Pieper, K.-H. Lang / ASER Eigenverlag, Wuppertal, 2022 |

|

Biostoffverordnung. Basiskommentar zur BioStoffV mit SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandard und SARS-CoV-2-Arbeitsschutzregel. Der Bund Verlag hat den Basiskommentar zur BioStoffV mit SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandard und SARS-CoV-2-Arbeitsschutzregel herausgegeben. |

|

Intelligente Regelung von Klimaanlagen - Modell- und Laboruntersuchungen zur Wirkung des Raumklimas auf die Haut Die BAuA hat den Forschungsbericht zum Projekt F 2299-2 herausgegeben, welches von der TU Dresden und dem Institut ASER e.V. (Wuppertal) durchgeführt wurde. |

|

Betriebssicherheitsverordnung. Basiskommentar zu Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Verwendung von Arbeitsmitteln Der Bund Verlag hat die 2. Auflage des Basiskommentars zur neuen Betriebssicherheitsverordnung herausgegeben, der Orientierung bei der Umsetzung in die betriebliche Praxis gibt. |

|

Wissenschaftsjahr 2024 – Freiheit Das Wissenschaftsjahr 2024 – Freiheit widmet sich dem Wert und der Bedeutung von Freiheit und beleuchtet sie in unterschiedlichsten Dimensionen und Kontexten. Wie resilient ist unsere Demokratie angesichts der Krisen der Gegenwart? Welche Freiheit brauchen wir – an Schulen und Universitäten, im Netz, in Forschungslaboren oder in der Kunst? Wie bewahren wir die Freiheit zukünftiger Generationen? Was bedeutet der Einsatz von künstlicher Intelligenz für unsere Freiheit? Zeit für Freiheit zu streiten. |

|

Basiskommentar zur Gefahrstoffverordnung Der Bund Verlag hat den Basiskommentar zur Gefahrstoffverordnung (2. Auflage) herausgegeben, der Orientierung bei der konkreten Umsetzung in die betriebliche Praxis gibt. |

|

MEGAPHYS - Mehrstufige Gefährdungsanalyse physischer Belastungen am Arbeitsplatz (Band 1) Die BAuA hat den Forschungsbericht zum Projekt F 2333 herausgegeben, welches von der BAuA (Berlin), dem Institut ASER e.V. (Wuppertal), der Ebus-Beratung (Berlin) und der ArbMedErgo-Beratung (Hamburg) durchgeführt wurde. |

|

Arbeitsstättenverordnung. Basiskommentar zur ArbStättV Der Bund Verlag hat den Basiskommentar zur Arbeitsstättenverordnung (4. Auflage) herausgegeben, der Orientierung bei der Umsetzung in die betriebliche Praxis gibt. |

|

Arbeitsschutzgesetz. Basiskommentar zum ArbSchG Der Bund Verlag hat den Basiskommentar zum Arbeitsschutzgesetz herausgegeben, der Orientierung bei der Umsetzung in die betriebliche Praxis gibt. |

|

Methodik und Handlungshilfe für eine inkludierte Gefährdungsbeurteilung Das Integrationsamt des Landschaftsverbandes Rheinland (LVR) hat den Forschungsbericht zur Inkludierten Gefährdungsbeurteilung , welcher der Unterstützung bei der Beurteilung der Arbeitsbedingungen von Beschäftigten mit Behinderung dient, nun auch als eBook herausgegeben. |

|

Beitrag der arbeitsschutzrelevanten Normung zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention - Machbarkeitsstudie Das Institut ASER hat die Machbarkeitsstudie für die Kommission Arbeitsschutz und Normung (KAN) durchgeführt, hierzu ist der Bericht zur KAN-Studie 53 herausgegeben worden. |

|

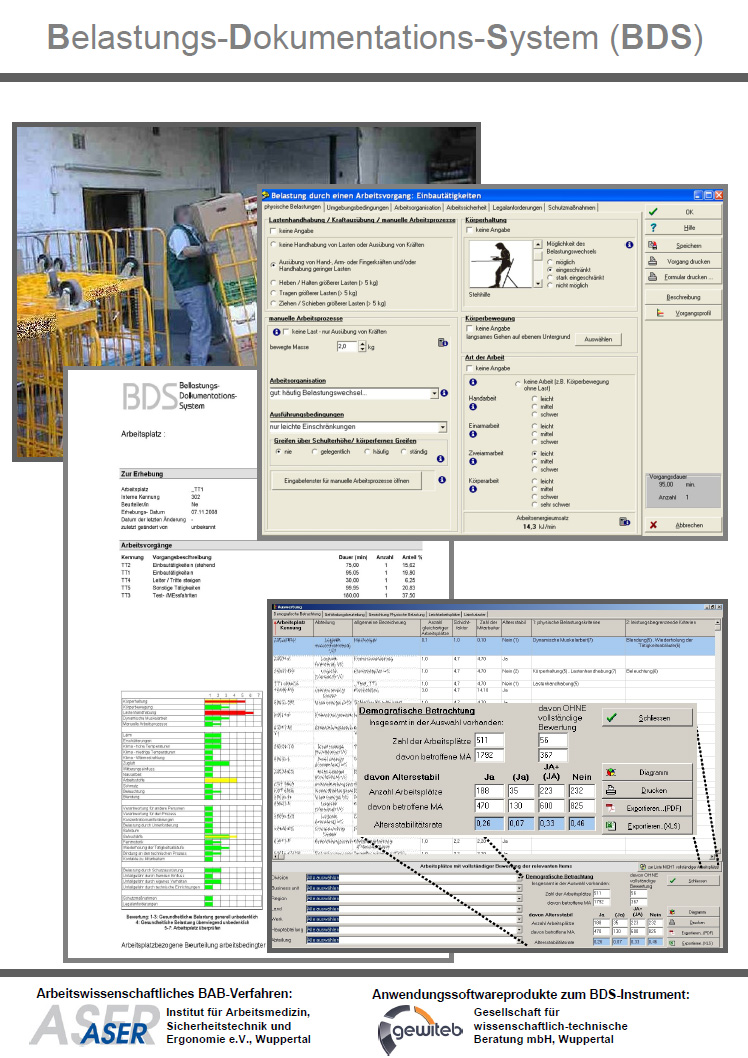

Belastungs-Dokumentations-System (BDS) Das Institut ASER e.V. hat die BAB-BDS-Broschüre herausgegeben, welche das arbeitswissenschaftliche Belastungs-Dokumentations-System (BDS) beschreibt. |

Veranstaltungen

Fr, 28.06.2024 14:00 UhrErgebnisdokumentation: UV-Strahlung: Exposition von Beschäftigten

181. Sicherheitswissenschaftliches Kolloquium

Veranstaltungsort: cMOOC-Zoom-Webinar+YouTube-Video-Livestream

Gute Arbeit: Strategien für langfristige Leistungsfähigkeit

NRW-weites Referenten*innenteam

Veranstaltungsort: Lohnhalle Wattenscheid, Technologie- und Gründerzentrum Wattenscheid, Lyrenstraße 13, 44866 Bochum

Transformation oder Disruption – Aktuelle Herausforderungen der Prävention für eine menschengerechte Arbeitswelt und eine nachhaltige Umwelt

Referent*innenteam

Veranstaltungsort: BUW-Hörsaalzentrum FZH 1, Campus Freudenberg, 42119 Wuppertal sowie per ZOOM-Web-Seminar und YouTube-Livestream

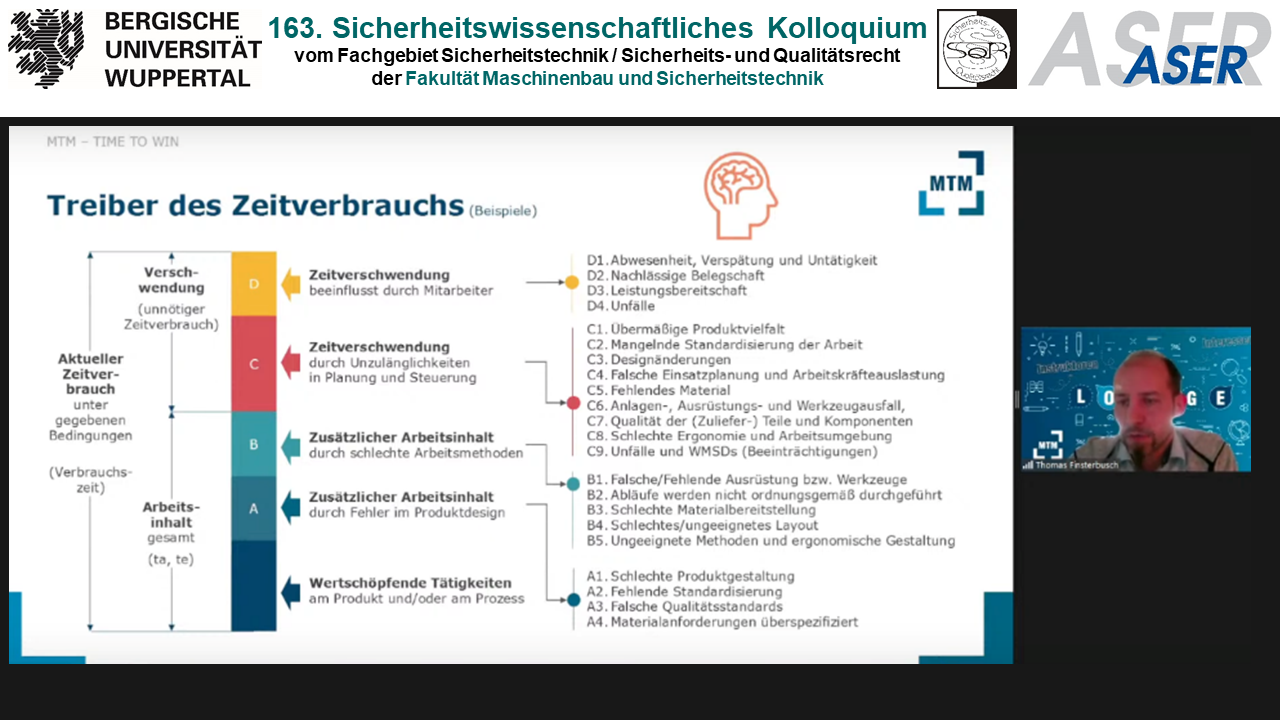

Ergebnis-Dokumentation: MTM-Easy - Cloudbasierte Zeitwirtschaftssoftware

163. Sicherheitswissenschaftliches Kolloquium| Datum: | 04.02.2022 14:00 Uhr | |

| Veranstaltungsort: | YouTube-cMOOC | |

| Veranstalter: | Fachgebiet Sicherheits- und Qualitätsrecht der Bergischen Universität Wuppertal und Institut für Arbeitsmedizin, Sicherheitstechnik und Ergonomie e.V. | |

| Veranstaltungsart: | Sicherheitswissenschaftliches Kolloquium | |

| Referent(in): | Dr.-Ing. Thomas Finsterbusch, MTM ASSOCIATION e.V., Freie und Hansestadt Hamburg , 163. Sicherheitswissenschaftliches Kolloquium | |

| Kurzfassung: | Im Pandemiezeitraum und noch dazu notwendigerweise im digitalen oder hybriden Format außerhalb des Normalarbeitszeitraums - wie bis dahin am frühen Dienstagabend - beurteilten wir nun als für dieses Setting unangemessen und ergriffen entsprechende Änderungsmaßnahmen.

Der digitale oder hybride Veranstaltungstermin nunmehr jeweils am frühen Freitagnachmittag, greift im übertragenen Sinn das DGB-Motto "Samstags gehärt Vati mir" aus den 1950er Jahren auf. Also auf heute übertragen können jetzt am frühen Freitagnachmittag 'Vati', 'Mutti' und andere interessierte Berufstätige einschließlich von Studierenden dieses Wissenstransferangebot einfacher aufgreifen, da heute innerbetrieblich der Freitag möglichst von betrieblichen Präsenzterminen und -konferenzen sowie Telefon- und Videokonferenzen freigehalten werden soll, um unnötigen 'Stress' kurz vor dem Wochenende zu vermeiden. | |

| Beschreibung: | Ermittlung von Benchmarkzeiten mit MTM-Easy Beim 163. Sicherheitswissenschaftlichen Kolloquium am Freitag den 4. Februar 2022 hat MTM-Akademieleiter Dr.-Ing. Thomas Finsterbusch vom MTM ASSOCIATION e.V. aus der Freien und Hansestadt Hamburg das Thema Ermittlung von Benchmarkzeiten mit MTM-Easy diskutiert. Dieses Kolloquium zu MTM-Easy befasste sich mit der Thematik der Arbeitsbewertung im Hinblick auf die Ermittlung von Benchmarkzeiten und war die Fortsetzung der schon durchgeführten Kolloquien zum Bedaux-System vom 14. Mai 2019 (141.), zum WORK-FACTOR-System vom 2. Juli 2019 (143.), zum MODAPTS-System vom 12. Mai 2020 (148.) sowie zum REFA-Zeitwirtschaftssystem (151.) vom 6. Oktober 2020. Methods-Time Measurement (MTM) bzw. Arbeitsablauf-Zeitanalyse (AAZ) ist ein Verfahren zur Beschreibung und Bewertung von Arbeitsabläufen und insbesondere zur Ermittlung von Plan- und Vorgabezeiten. Dr.-Ing. Thomas Finsterbusch, seit dem Jahr 2017 Leiter der MTM-Akademie in der Freien und Hansestadt Hamburg, hat Maschinenbau an der TU Dresden studiert und ist seit dem Jahr 2004 in verschiedenen Funktionen in der MTM ASSOCIATION e.V. tätig. Neben dem Live-Zugang über die YouTube-Plattform bestand auch die Möglichkeit live per ZOOM-Webinar an der Veranstaltung teilzunehmen. Das Veranstaltungsformat wird seit Pandemiebeginn Anfang 2020 – ohne jegliche Terminabsage und ohne jegliche Terminverschiebung – als connectivism Massive Open Online Course (cMOOC; dt. vernetzender riesiger offener Onlinekurs) durchgeführt. Kurzinformationen zu Methoden der Arbeitsbewertung:Das Bedaux-System ist ein frühes Verfahren zur beschäftigtenbezogenen Sollzeitermittlung und gesamtbetrieblichen Lohngestaltung. Das Bedaux-System ist ein erstmals im Jahr 1916 von Charles E. Bedaux (1887-1944) in den USA angewendetes Arbeitsbewertungs-, Zeitstudien- und Prämienlohnsystem. "Als Leistungsmaß gilt die Arbeitsmenge (1 B = 1 Bedaux), die eine durchschnittlich eingearbeitete Arbeitskraft bei normaler Arbeitsgeschwindigkeit in einer Minute unter Berücksichtigung von Erholzeiten leistet. Die Leistung von 60 B je Stunde stellt die Normalleistung dar, die durch den garantierten Mindestlohn (Grundlohn) vergütet wird. Übersteigt die Leistung 60 B je Stund, erhält der Arbeiter eine Prämie, die sich bis 80 B linear, danach degressiv verändert. Nach Ansicht von Bedaux sollten 80 B pro Stunde nicht überschritten werden, damit eine Überbeanspruchung der Arbeitskraft vermieden wird." (Bedaux-System. In: Brockhaus Enzyklopädie, 19. Auflage, Band 3, F.A. Brockhaus Verlag, Mannheim, 1987). In Deutschland ist als Bedaux-Zweiggesellschaft im Jahr 1927 Die Deutsche Bedaux-Gesellschaft gegründet worden. Zeitgleich ist das Bedaux-System bei der Continental Gummi-Werke AG im Stammwerk in Hannover eingeführt worden, das damit das erste große Werk in Deutschland war, welches nach dem Bedaux-System arbeitete. In der Folge wurden dann auch die deutschen Bedaux-Ingenieure bei der Continental Gummi-Werke AG im Stammwerk in Hannover ausgebildet. Weitere Unternehmen, die das Bedaux-System einsetzten, waren zum Beispiel die Werke der Vereinigten Glanzstoff-Fabriken AG (Wuppertal), der J.P. Bemberg AG (Wuppertal), der Bochumer Verein AG (Bochum), der Friedrich Krupp Hüttenwerk Reinhausen KG (Rheinhausen), der Demag – Deutsche Maschinenbau AG (Duisburg), der Adam Opel AG (Rüsselsheim), der Daimler-Benz AG (Stuttgart), der Continental Elektroindustrie AG Voigt & Haeffner (Langen), der Degussa AG (Frankfurt/Main), der Farbwerke Hoechst AG (Frankfurt/Main), der Deutsche Erdöl AG (Hamburg), der Deutschen Linoleumwerke AG (Bietigheim), der Klöckner-Humboldt-Deutz AG (Köln), der Siegling-Riemen GmbH (Hannover), der Felten & Guillaume Carlswerk AG (Köln), der Günther Wagner Verpackungs-Werke AG (Hannover), der Wellpappen- und Kartonagenfabriken Fritz Peters & Co. KG (Krefeld), der Aschaffenburger Zellstoffwerke AG (Aschaffenburg), der Adoros Teppichwerk KG (Adorf), der Schorch-Werke AG (Rheydt), der Vereinigte Filzfabriken AG (Giengen/Brenz), der Weber & Ott AG (Forchheim), der Bremer Woll-Kämmerei AG (Bremen), der Kämmerei Döhren AG (Hannover), der Norddeutsche Lederwerke AG (Berlin), der Norddeutsche Wollkämmerei AG (Delmenhorst), der Fritz Ahrberg GmbH (Hannover), der Kalle & Co. AG (Wiesbaden), der Karl Münkel AG (Bornholte), der Norddeutsche Steingutfabrik AG (Bremen), der Porzellanfabrik Ph. Rosenthal & Co. AG (Selb), der Glas- und Spiegelmanufaktur AG (Grünenplan) oder der Spiegelglaswerke Germania AG (Porz) [vgl. Fiege, Heinrich: Das Bedaux-System, ein lohnpolitisches Arbeitsverfahren zur Bestgestaltung des Produktionsprozesses. Dissertation, Handels-Hochschule Leipzig, 1934; Rochau, Erwin: Das Bedaux-System. Praktische Anwendung und kritischer Vergleich mit dem REFA-System. 3. Auflage, Konrad Triltsch Verlag, Würzburg, 1952; Siegel, Tilla: Leistung und Lohn in der nationalsozialistischen "Ordnung der Arbeit". VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden, 1989; Erker, Paul: Das Bedaux-System. Neue Aspekte der historischen Rationalisierungsforschung. Zeitschrift für Unternehmensgeschichte, Band 41, Heft 2, 1996; Hachtmann, Rüdiger: "Die Begründer der amerikanischen Technik sind fast lauter schwäbisch-allemannische Menschen": Nazi-Deutschland, der Blick auf die USA und die "Amerikanisierung" der industriellen Produktionsstrukturen im "Dritten Reich". In: Lüdtke, Alf; Marßolek, Inge; von Saldern, Adelheid (Hrsg.), Amerikanisierung. Traum und Alptraum im Deutschland des 20. Jahrhunderts. Franz Steiner Verlag, Stuttgart, 1996, S. 37-66]. In Europa firmiert heute die Bedaux Serious Games, Bedaux B.V. als internationale Beratungsgesellschaft, die als Kerngeschäft die Entwicklung und die Durchführung komplexer Business Games bei gewerblichen bzw. industriellen Kunden verfolgt. Weitergehende Beratung oder Coaching zur kontinuierlichen Verbesserung von Kunden wird über strategische Beratungspartner geleistet. In Deutschland entwickelte Rudolph Thun (1892-1945) zeitparallel u.a. Vorschläge für ein ähnliches System von "Normalzeiten der Grundbewegungen" (Thun, Rudolph: Der Film in der Technik. VDI-Verlag, Berlin, 1925), welche in der Arbeitswissenschaft und Arbeitswirtschaft damals jedoch unbeachtet blieben. Das erste vollständige System vorbestimmter Bewegungszeiten entwickelte seit dem Jahr 1919 in den USA wohl Asa Bertrand Segur (1886-1975), welches im Jahr 1926 unter "Motion Time Analysis (MTA)" bekannt wurde. Das WORK-FACTOR-System (WF) ist ein frühes System vorbestimmter Zeiten. Mit Systemen vorbestimmter Zeiten (SvZ) wird allein durch die Analyse eines Bewegungsablaufes von Tätigkeiten die Zeit, die für die Durchführung erforderlich ist, als Sollzeit abgeleitet. In Deutschland fand im Jahr 1956 der erste WORK-FACTOR-Grundlehrgang in Stuttgart statt. Im Jahre 1964 wurde die WORK-FACTOR-Gemeinschaft für Deutschland e.V. vom REFA-Verband in Verbindung mit der deutschen Industrie gegründet, die dann ab 1973 selbständig arbeitete. Im Jahr 2003 wurde die Kooperation mit dem REFA-Verband wieder aufgenommen, die dann im Jahr 2007 wieder endete. Ende 2011 hat die WORK-FACTOR-Gemeinschaft für Deutschland e.V. ihren Geschäftsbetrieb eingestellt. In Europa unterstützt heute die Stiftung Work-Study / WFGD die Betriebe und Analytiker, die mit dem WORK-FACTOR-System arbeiten. Der heutige Verein REFA Bundesverband e.V. ist im Jahr 1965 in Darmstadt in das Vereinsregister eingetragen und ursprünglich im Jahr 1924 in Berlin noch als Reichsausschuß für Arbeitszeitermittlung (REFA) gegründet worden. Im Gegensatz zu den verschiedenen Systemen vorbestimmter Zeiten basierte die REFA-Methodenlehre einen langen Zeitraum hauptsächlich auf den Methoden der Zeitstudie und der Multimomenthäufigkeitsstudie. Die theoretische Grundlagenarbeit des Systems von Normativen zur Projektierung von Prozessen (SNPP) ist gemeinsam vom Zentralen Forschungsinstitut für Arbeit (ZFA) in Dresden und vom Forschungsinstitut für soziale Entwicklung und Arbeit in Bratislava (ehem. ÄŒSSR, heute die Hauptstadt der Slowakischen Republik) erarbeitet worden (Forschungsbericht 1-5, 1985, unveröffentlicht). Dies war in der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) der Ausgangspunkt zur Entwicklung des Rationalisierungsverfahrens Gestaltung manueller Arbeitsprozesse (GMA), dessen robuste Validierung in der Produktion im Zuge der deutschen Wendezeit wohl ausblieb (vgl. Britzke, Bernd; Klüglich, Udo; Storm, Paul: Rationalisierung manueller Arbeitsprozesse. Band 1. Zentrales Forschungsinstitut für Arbeit beim Staatssekretariat für Arbeit und Löhne, Dresden, 1989). Das heute in Deutschland am häufigsten in Betrieben eingesetzte System vorbestimmter Zeiten ist wohl das Verfahren Methods-Time Measurement (MTM), mit welchem Arbeitsabläufe analysiert sowie Plan- und Vorgabezeiten ermittelt wird. Getragen wird dies vom Verein Deutsche MTM-Vereinigung e.V., welcher hierzu im Jahr 1962 in Hamburg von Unternehmen gegründet worden ist und heute als MTM ASSOCIATION e.V. firmiert. In der weltweiten Automobilindustrie wird heute zudem das von der H.B. Maynard and Co., Inc. (Harold B. Maynard, 1902-1975) entwickelte MOST-System (Maynard Operation Sequence Technique), welches auf dem Verfahren Methods-Time Measurement (MTM) aufbaut, und das von G. Chris Heyde (1914-2000) entwickelte MODAPTS-System (MODular Arrangement of Predetermined Time Standard) eingesetzt. Das Sicherheitswissenschaftliche Kolloquium wird für die interessierte Teilnehmerschaft auch im Wintersemester 2021/22 in Zeiten der Coronavirus-Pandemie weiterhin digital in der Form eines verknüpfenden, großen und offenen Onlinekurses [engl. connectivism Massive Open Online Course (cMOOC)] veranstaltet. Das heißt, man kann nahezu barrierefrei über den ASER-YouTube-Kanal teilnehmen und per dortiger YouTube-Chat-Möglichkeit und / oder per ASER-Chat sowie nunmehr zuvörderst in Gänze auch als Zuschauer*in mit Chat-Möglichkeit teilnehmen oder als Diskutant*in ab jetzt per ZOOM-Webinar mitdiskutieren. Si en veut, en peut.Bei der Planung im August/September 2021 ist eine vierte und ggf. fünfte Pandemiewelle sowie dessen möglichen direkten und indirekten Auswirkungen wieder vorausschauend einbezogen worden. Das hybride oder ganz virtuelle Veranstaltungsformat des Sicherheitswissenschaftlichen Kolloquiums - wie schon vorher geplant und so ohne Zeitverzug ab April 2020 auch im Sommersemester 2020 umgesetzt worden ist - wird gleichermaßen im Wintersemester 2021/2022 für die interessierte Teilnehmerschaft unaufgeregt fortgesetzt. Ä°t ürür, kervan yürür. Die Oberthemen hierbei sind wie bis dato die Arbeitswissenschaft, die sich mit der systematischen Analyse, Beurteilung und Gestaltung der technischen, organisatorischen und sozialen Bedingungen von Arbeitsprozessen mit dem Ziel befasst, die Arbeit sowohl wettbewerbsfähig als auch menschengerecht zu gestalten, d.h. unter schädigungslosen, ausführbaren, erträglichen, beeinträchtigungsfreien, zumutbaren, personenförderlichen, sozialverträglichen und beteiligungsorientierten Arbeitsbedingungen, sowie die ingenieurwissenschaftliche Sicherheitstechnik bzw. die Sicherheitswissenschaft, die sich mit der systematischen Analyse, Bewertung und Beurteilung sowie der Gestaltung bzw. dem Management (Vermeidung, Beseitigung oder Minimierung) von Risiken befasst, mit dem Ziel, die Schwere und Häufigkeit von Schäden und Verlusten zu verringern. So siehts aus. Allgemein gelten die Ingenieurwissenschaften, die auch als Technikwissenschaften bezeichnet werden, als stark interdisziplinär und integrieren Erkenntnisse der Naturwissenschaften ebenso wie wirtschafts-, geistes- und gesellschaftswissenschaftliche Erkenntnisse. Ja, nicht wenig Beteiligte tun sich hiermit etwas bis äußerst schwer; dies ist insbesondere in Hochschulkreisen seltsam bis befremdlich. Jedoch sind direkt durch die Pandemie oder anders ausgelöste, indirekte Änderungen jederzeit noch möglich. Wie fast bisher immer wird Unmögliches sofort erledigt, nur Wunder dauern manchmal dann doch etwas länger. Wie ergonomische Einzelsachverhalte zur Gestaltung von Arbeitssystemen entscheidungsrelevant aufeinander aufgebaut, simuliert oder autonom abgestimmt werden können, bringt entsprechende Systementwickler zur Thematik der Digitalisierung und Künstlichen Intelligenz. Die Digitalisierung wird dann zum Treiber einer ‚New Work‘, leider all zu häufig ohne vorherige Ziel-, Prozess- und Ergebnisvorstellungen. Darauf aufbauend und fortschreibend hat das Sicherheitswissenschaftliche Kolloquium auch im Wintersemester 2021/22 den Fokus noch auf das aktuelle Wissenschaftsjahr 2020/21 – Bioökonomie und Pandemie gerichtet.

Das Wissenschaftsjahr 2020/21 – Bioökonomie und Pandemie beschäftigt sich damit, wie können wir nachhaltiger und gesünder leben, Ressourcen schonen und gleichzeitig unseren Lebensstandard sichern. Hierbei werden die Bürger*innen eingeladen, diesen Transferdialog mit Wissenschaft und Forschung im Rahmen zahlreicher Mitmachformate aktiv mitzugestalten. Zudem werden mit verschiedenen Beiträgen der aktuellen und zukünftigen Sessionen dieser Veranstaltungsreihe

unterstützt. Weitere Informationen: Die Präsentationsbeiträge der Referenten und Referentinnen des Sicherheitswissenschaftlichen Kolloquiums werden nach der jeweiligen Veranstaltung vom Fachgebiet Sicherheits- und Qualitätsrecht der Bergischen Universität Wuppertal i.d.R. als Folienpräsentation im pdf-Format sowie ggf. auch als Video-Podcast im mp4-Format angeboten. Die Ergebnisse der Sicherheitswissenschaftlichen Kolloquien werden nach der Durchführung i.d.R. schriftlich verfasst und in Buchform veröffentlicht. Aktuell ist dazu Band 14 erschienen. Das "Bandwirker-Denkmal" (Entwurf: Max Kratz) auf dem Marktplatz in Wuppertal-Ronsdorf ist vom Gewerk her bei der Transformation von der Handwerks- zur Industriefertigung für Wuppertal das wohl sinnbildlichste Denkmal, das im Jahr 1980 vom Wuppertaler Johannes Rau, damalig Ministerpräsident des Landes Nordrhein-Westfalen, eingeweiht wurde (Foto: ASER, Wuppertal). Die Bandwirker prägten einst das Wuppertaler Stadtbild, die in fast jedem Haus in Heimarbeit (Textil-)Bänder wirkten bzw. herstellten. Es handelte sich dabei meist um selbständige Kleinst-Familienunternehmen; insofern trägt das Weberpaar die Liefersäcke auch selber aus (vgl. auch das spätere Heimarbeitsgesetz in Bezug auf Heimarbeiter, Hausgewerbetreibende, Zwischenmeister und Gewerbetreibende). Durch leistungsfähige digitale Endgeräte und Netzverbindungen breiten sich stätionäre Telearbeit, altermierende Telearbeit, mobile Telearbeit, mobiles Office, Homeoffice, Crowdworking u.v.a.m. immer mehr aus, ganz aktuell auch als Reaktionsmaßnahmen zu Klimawandelauswirkungen eingefordert, so dass Arbeits-, Arbeitsschutz- und Gewerberechtsabgrenzungen wieder stärker zu diskutieren sind. "Der Zuckerfritz" (Entwurf: Ulle Hees) gehört zur Trias der „Wuppertaler Originale“ mit einem Denkmal auf dem Kerstenplatz in Wuppertal-Elberfeld (Foto: ASER, Wuppertal). Der Zuckerfritz, bürgerlich Fritz Poth (1830-1906), war ein solo-selbständiger Kleinhändler und Botengänger, der so für mobile und entgrenzte Arbeit in früherer Zeit steht, stand, ging und fuhr. Dies deutet daraufhin, dass die Flexibilisierung der Arbeitswelt nicht ein ganz neues Phänomen ist und nicht unabdingbar eine Digitalisierung voraussetzt. Als jemand der seitens seiner Großmutter „vom Rad“ abstammte und sich mit Hilfe seiner Schubkarre das „Rad“ zu Nutze machte, scheint er der Smarteste des Trias gewesen zu sein. Digitalisierung und Flexibilisierung sind zwar heute allgegenwärtig, selbst aber auch nicht ganz neu: Vor dem Smartphone war das Handy war das Telefon war die elektrische und elektronische Telegraphie war die optische Telegraphie waren Feuer-, Rauch- und Lautsignale ... Gleichwohl wird sich das Sicherheitswissenschaftliche Kolloquium im Zuge der fortschreitenden Flexibilisierung und Digitalisierung der Arbeitswelt sowie dessen Anreicherung um Künstliche Intelligenz unter anderem auch weiterhin mit der menschengerechten Gestaltung der Arbeitsbedingungen beschäftigten, also ganz nahe am Begriff der Bioökonomie, wie wir nachhaltiger leben, Ressourcen schonen und gleichzeitig unseren Lebensstandard sichern können.

| |

| weitere Infos unter: | https://suqr.uni-wuppertal.de/de/kolloquium/kolloquium-download.html | |

| Anlagen: | 163.-SiWiss-Kolloquium-Finsterbusch.jpg 163.-Sicherheitswissenschaftliches-Kolloquium-Finsterbusch.png | |

Ansprechpartner | ||

| Name: | Karl-Heinz Lang | |

| Institution/Verein: | Institut ASER e.V. | |

| Straße: | Corneliusstr. 31 | |

| Ort: | 42329 Wuppertal | |

| Telefon: | 0202 / 731000 | |

| Fax: | 0202 / 731184 | |

| E-Mail: | lang@institut-aser.de | |

Frage-Antwort-Dialoge zur Fachkräftesicherung

Was ist die Aufgabe eines Demografieberaters? Beraten diese jedes Unternehmen in NRW? mehrWas ist ein Demografie-Check? Wer und wie kann man ihn durchführen? mehr

Welche Bedeutung hat der demografische Wandel für kleine und mittelständische Betriebe im Hinblick auf ihre Belegschaften? mehr

Das mehrsprachenfähige Belastungs-Dokumentations-System (BDS) auf Basis des arbeitswissenschaftlichen Verfahrens "Beurteilung arbeitsbedingter Belastungen (BAB)" unterstützt Unternehmen beim betrieblichen Gesundheitsmanagement (BGM), dem betrieblichen Eingliederungsmanagement (BEM), der Simulation zukünftiger Arbeitssysteme sowie der Beurteilung und Gestaltung der Arbeitsbedingungen, des demografischen Wandels und der Fachkräftesicherung im Betrieb.

Verfahren zur Beurteilung und Gestaltung von Büro- und Bildschirmarbeit sowie Mobiler Arbeit (BBM)

Das Verfahren zur Beurteilung und Gestaltung von Büro- und Bildschirmarbeit sowie Mobiler Arbeit (BBM) von 2017 ist die umfassende Weiterentwicklung des schon seit Mitte der 1990-iger Jahre vollkommen webbasierten und interaktiven Instrumentes des „Bildschirm-Fragebogens (BiFra)“.