|

Körperfortbewegung – Gefährdungsbeurteilung mit der Leitmerkmalmethode baua: Praxis „Körperfortbewegung“ A118 |

|

Ausübung von Ganzkörperkräften – Gefährdungsbeurteilung mit der Leitmerkmalmethode baua: Praxis „Ausübung von Ganzkörperkräften“ A114 |

|

Manuelles Ziehen und Schieben von Lasten – Gefährdungsbeurteilung mit der Leitmerkmalmethode baua: Praxis „Manuelles Ziehen und Schieben von Lasten“ A25 |

|

KAN-Praxis-Module: Ergonomie lernen Kommission Arbeitsschutz und Normung (KAN), Sankt Augustin |

|

Körperzwangshaltungen – Gefährdungsbeurteilung mit der Leitmerkmalmethode baua: Praxis „Körperzwangshaltungen“ A111 |

|

Manuelles Heben, Halten und Tragen – Gefährdungsbeurteilung mit der Leitmerkmalmethode baua: Praxis „Manuelles Heben, Halten und Tragen“ A7 |

|

Manuelle Arbeitsprozesse – Gefährdungsbeurteilung mit der Leitmerkmalmethode baua: Praxis „Manuelle Arbeitsprozesse“ A55 |

|

Intelligente Regelung von Klimaanlagen - Modell- und Laboruntersuchungen zur Wirkung des Raumklimas auf die Haut Die BAuA hat den Forschungsbericht zum Projekt F 2299-2 herausgegeben, welches von der TU Dresden und dem Institut ASER e.V. (Wuppertal) durchgeführt wurde. |

|

MEGAPHYS - Mehrstufige Gefährdungsanalyse physischer Belastungen am Arbeitsplatz (Band 1) Die BAuA hat den Forschungsbericht zum Projekt F 2333 herausgegeben, welches von der BAuA (Berlin), dem Institut ASER e.V. (Wuppertal), der Ebus-Beratung (Berlin) und der ArbMedErgo-Beratung (Hamburg) durchgeführt wurde. |

|

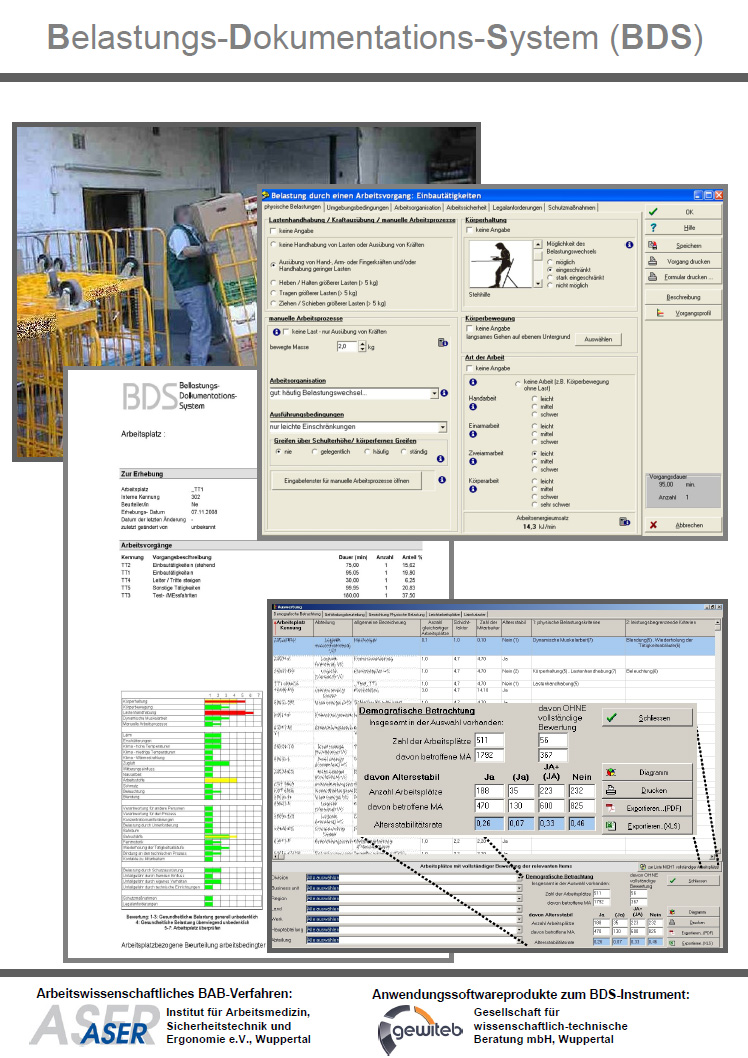

Belastungs-Dokumentations-System (BDS) Das Institut ASER e.V. hat die BAB-BDS-Broschüre herausgegeben, welche das arbeitswissenschaftliche Belastungs-Dokumentations-System (BDS) beschreibt. |

Veranstaltungen

Fr, 12.12.2025 14:30 UhrArbeitsgestaltung und Fachkräftesicherung

Ann Kathrin Wissemann

Institut ASER e.V., Wuppertal-Vohwinkel

Veranstaltungsort: Zoom-Video-Webinar sowie ASER-YouTube-Kanal

Fr, 16.01.2026 14:30 Uhr

Institut ASER e.V., Wuppertal-Vohwinkel

Veranstaltungsort: Zoom-Video-Webinar sowie ASER-YouTube-Kanal

Basisarbeit und besonders beanspruchende Arbeitsbedingungen -Ansätze und Instrumente für die Prävention

Dr. Götz Richter, Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS), Berlin / Amanda Sophie Voss, M.A., Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg / Dipl.-Ing. Tobias Berens, Berufsforschungs-und Beratungsinstitut für interdisziplinäre Technikgestal

Veranstaltungsort: Zoom-Video-Webinar sowie ASER-YouTube-Kanal

Fr, 06.02.2026 14:30 Uhr

Veranstaltungsort: Zoom-Video-Webinar sowie ASER-YouTube-Kanal

Europäische und nationale Netzwerke für Sicherheit und Gesundheitsschutz in der Bauwirtschaft

Prof. Dr. Thomas Dudek, Leiter des FB Bau im VDSI, Hochschule Wismar / Sebastian Pieper, Repräsentant Deutschlands in der ISHCCO, stellv. Leiter des FB Bau im VDSI / Dr. Rainer Obermaier Past-President ISHCCO

Veranstaltungsort: Zoom-Video-Webinar sowie ASER-YouTube-Kanal

Mi, 11.03.2026 09:00 Uhr

Veranstaltungsort: Zoom-Video-Webinar sowie ASER-YouTube-Kanal

Menschengerechte Arbeitsgestaltung

72. GfA-Frühjahrskongress

Gesellschaft für Arbeitswissenschaft e.V.

Veranstaltungsort: Universität Kassel

Mi, 18.03.2026 09:00 Uhr

Gesellschaft für Arbeitswissenschaft e.V.

Veranstaltungsort: Universität Kassel

66. Wissenschaftliche Jahrestagung der DGAUM

66. Wissenschaftliche Jahrestagung der DGAUM

Deutsche Gesellschaft für Arbeitsmedizin und Umweltmedizin e.V.

Veranstaltungsort: LMU Klinikum München

Deutsche Gesellschaft für Arbeitsmedizin und Umweltmedizin e.V.

Veranstaltungsort: LMU Klinikum München

|

|

Verfahren zur Beurteilung und Gestaltung von Büro- und Bildschirmarbeit sowie Mobiler Arbeit (BBM). |

Telearbeit - Fest eingerichteter Arbeitsplatz

Vorgaben aus der ArbstättV

§ 2 Begriffsbestimmungen, Absatz 7:Telearbeitsplätze sind vom Arbeitgeber fest eingerichtete Bildschirmarbeitsplätze im Privatbereich der Beschäftigten, für die der Arbeitgeber eine mit den Beschäftigten vereinbarte wöchentliche Arbeitszeit und die Dauer der Einrichtung festgelegt hat.

Ein Telearbeitsplatz ist vom Arbeitgeber erst dann eingerichtet, wenn Arbeitgeber und Beschäftigte die Bedingungen der Telearbeit arbeitsvertraglich oder im Rahmen einer Vereinbarung festgelegt haben und die benötigte Ausstattung des Telearbeitsplatzes mit Mobiliar, Arbeitsmitteln einschließlich der Kommunikationseinrichtungen durch den Arbeitgeber oder eine von ihm beauftragte Person im Privatbereich des Beschäftigten bereitgestellt und installiert ist.

Erläuterung / Abmessung

Auszug aus der Begründung der Bundesrats-Drucksache 506/16 vom 23. September 2016...

In Absatz 3 wird der Anwendungsbereich für Telearbeitsplätze festgelegt.

Die fehlenden Vorgaben und Maßstäbe für das Einrichten und Betreiben von Telearbeitsplätzen führten in den letzten Jahren in der Praxis zunehmend zu Konflikten zwischen Arbeitgebern und Beschäftigten. Für beide Gruppen stellt sich heute die Frage, welche Anforderungen konkret für Telearbeitsplätze gelten und wie diese Arbeitsplätze außerhalb des Betriebes zum Schutz der Beschäftigten zu gestalten sind. Eine Klarstellung in Bezug auf die Arbeitsplätze im Privatbereich wird umso drängender, da diese Art und Form der Arbeitsorganisation und Arbeitsgestaltung im Zuge der Vereinbarkeit von Familie und Beruf in Zukunft noch an Bedeutung gewinnen wird. Mit der demografischen Entwicklung und der rasanten Verbreitung und Nutzung digitaler Medien und Techniken gehen neue ökonomische und organisationsbezogene Optimierungs- beziehungsweise Organisationsformen einher. Künftig werden Arbeitszeit- und Arbeitsortflexibilität sowie neue Arbeits- und Büroorganisationsformen für Arbeitgeber und Beschäftigte immer wichtiger. Durch die nun vorgesehenen Änderungen der ArbStättV werden die diesbezüglich in der Praxis bestehenden Unsicherheiten beseitigt.

Da der Arbeitgeber prinzipiell eine gesetzliche Fürsorgepflicht und Verantwortung für die Sicherheit und die Gesundheit seiner Mitarbeiter hat, sind auch für ausgelagerte Telearbeitsplätze im Privatbereich klare Regelungen erforderlich. Telearbeitsplätze sind zumeist Arbeitsplätze von Beschäftigten, die alternierend im Betrieb oder im Privatbereich (Telearbeitsplätze) arbeiten. Der Arbeitgeber hat aber nur begrenzte Rechte und Möglichkeiten, die Arbeitsumgebung im Privatbereich zu beeinflussen. Deshalb wird der Anwendungsbereich der Verordnung in Bezug auf Telearbeitsplätze im Wesentlichen auf Anforderungen für Bildschirmarbeitsplätze beschränkt. Dabei steht die Einrichtung und Ausstattung des Bildschirmarbeitsplatzes mit Mobiliar, sonstigen Arbeitsmitteln und Kommunikationsgeräten im Vordergrund. Es gelten künftig für Telearbeitsplätze daher nur die Anforderungen des § 3 (Gefährdungsbeurteilung) bei der erstmaligen Beurteilung der Arbeitsbedingungen und des Arbeitsplatzes, der § 6 (Unterweisung) und die Nummer 6 des Anhangs der Verordnung (Maßnahmen zur Gestaltung von Bildschirmarbeitsplätzen). Die Beurteilung des Telearbeitsplatzes ist erforderlich, soweit der Arbeitsplatz von dem im Betrieb abweicht. Die Arbeitsbedingungen am Bildschirmarbeitsplatz zuhause müssen aber nicht genau den Bedingungen im Betrieb entsprechen. Der Arbeitgeber darf die Eigenart von Telearbeitsplätzen – Arbeiten in Privaträumen – berücksichtigen. Der Telearbeitsplatz muss aber sicher und geeignet für die Art der Tätigkeit (Bildschirmarbeit) sein; die Gesundheit der Beschäftigten darf nicht gefährdet werden.

Die Telearbeitsplätze waren bereits bis zur Novellierung der ArbStättV im Jahr 2004 im Anwendungsbereich der ArbStättV enthalten. Bei der Novellierung der ArbStättV im Jahr 2004 ist die Verordnung nahezu wortgleich (1 : 1) an die Mindestvorschriften der EG-Arbeitsstättenrichtlinie angepasst worden. Damit waren seither Telearbeitsplätze im „privaten Bereich“ aus dem Anwendungsbereich der ArbStättV ausgenommen. Geblieben waren aber bei der Einrichtung von Telearbeitsplätzen die Pflichten nach dem ArbSchG und der BildscharbV. Die Pflichten aus der BildscharbV werden mit dem Rechtsetzungsverfahren in die ArbStättV übernommen. Durch den rapiden Wandel in der Arbeitswelt in Form von neuen Betriebsstrukturen und Arbeitsmodellen sowie durch die rasante Weiterentwicklung und Verbreitung der digitalen Informationstechniken hat in den vergangenen Jahren die Zahl der Telearbeitsplätze sowohl in Deutschland, als auch weltweit, ganz erheblich zugenommen. Dabei geht es in erster Linie um die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. „Mobiles Arbeiten“ (gelegentliches Arbeiten von zuhause aus oder während der Reisetätigkeit, Abrufen von Emails nach Feierabend außerhalb des Unternehmens, Arbeit zuhause ohne eingerichteten Bildschirmarbeitsplatz usw.) unterliegt nicht der ArbStättV; es handelt sich dabei nicht um Telearbeit im Sinne der Verordnung. Mobiles Arbeiten ist vielmehr ein Arbeitsmodell, das den Beschäftigten neben der Tätigkeit im Büro noch Arbeiten außerhalb der regulären Arbeitszeit zuhause oder unterwegs ermöglicht (ständige Zugangsmöglichkeit über Kommunikationsmittel zum Unternehmen/Betrieb).

...

In Absatz 7 werden „Telearbeitsplätze“ definiert. Dabei handelt es sich um fest eingerichtete Bildschirmarbeitsplätze, die im Privatbereich betrieben werden (meist zeitlich befristet) und an denen Beschäftigte einen mit dem Arbeitgeber abgestimmten Teil ihrer Arbeitszeit tätig sind. Diese Arbeitsplätze sind mit der Betriebsstätte des Arbeitgebers über Informations- und Kommunikationseinrichtungen verbunden. Telearbeit wird vor allem im Wechsel zwischen dem Arbeitsplatz in der Betriebsstätte und dem eingerichteten Arbeitsplatz in der privaten Wohnung (alternierende Telearbeit) ausgeübt. Telearbeitsplätze sind in die bestehende Arbeitsorganisation des Betriebes eingebunden. „Telearbeiter“ sind in einem Normalarbeitsverhältnis als Voll- oder Teilzeitbeschäftigte tätig. Der Arbeitgeber trägt für die Gestaltung der Telearbeitsplätze und für die Gewährleistung von Sicherheit und Gesundheit dieser Beschäftigten am Arbeitsplatz die Verantwortung. Das schließt insbesondere die zur Verfügung gestellten Arbeitsmittel für die Bildschirmarbeit ein.

In vielen Anfragen haben betroffene Arbeitgeber und Beschäftigte Handlungsbedarf hinsichtlich der Klarstellung von Anforderungen an Telearbeitsplätze aufgezeigt. Die rechtlichen Unsicherheiten für den Arbeitgeber sollen mit der Abgrenzung im Anwendungsbereich und der Begriffsbestimmung für Telearbeit beseitigt werden.

Unter Telearbeit im Rahmen dieser Verordnung fallen keine Heimarbeitsverhältnisse im Sinne des § 2 Absatz 1 des Heimarbeitsgesetzes. Für Beschäftigte, die ihre vertraglich geregelte Arbeitsleistung gegenüber dem Arbeitgeber in Form von Telearbeit zuhause leisten, gelten grundsätzlich dieselben arbeitsschutzrechtlichen Vorschriften wie für Beschäftigte, die im Betrieb ihre Arbeitsleistung erbringen. Dazu zählen unter anderem das ArbSchG und die dazu erlassenen Arbeitsschutzverordnungen. Die Rahmenbedingungen für die Durchführung von „Telearbeit“ werden im Allgemeinen zwischen Arbeitgeber und Beschäftigten vertraglich geregelt (zum Beispiel Arbeitszeit, Dauer der Telearbeit, technische Einrichtung und Ausstattung des Telearbeitsplatzes, Zutrittsrecht für die Einrichtung und Beurteilung des Arbeitsplatzes etc.).

Merkmalsspezifische Maßnahmenvorschläge bei der Bewertung „nein“

./.Richtlinien / rechtlicher Bezug / Nachschlagewerke

- ArbStättV - Verordnung über Arbeitsstätten

§ 2 Begriffsbestimmungen

Auszug aus der Begründung der Bundesrats-Drucksache 506/16 vom 23. September 2016 - Empfehlungen des Ausschusses für Arbeitsstätten (ASTA) zur Abgrenzung von mobiler Arbeit und Telearbeitsplätzen

Frage-Antwort-Dialoge zur Bildschirmarbeit

Flächenbedarf für einen Bildschirmarbeitsplatz im Gruppenbüro mehrSind bei der Nutzung eines Notebooks die Anforderungen an ein Bildschirmgerät gegeben und daraus in der Folge auch der Anspruch auf eine Bildschirmbrille? mehr

Gibt es eine Empfehlung bzgl. der Farbtemperaturen von Lampen, die ein Bildschirmarbeitsplatz haben sollte? mehr

Müssen im Homeoffice vom Arbeitnehmer zur Verfügung gestellte Arbeitsmittel einer regelmäßigen Prüfung durch den Arbeitgeber unterzogen werden? mehr

Gibt es eine Vorgabe bezüglich der Bildschirmauflösung in Abhängigkeit von der Bildschirmgrössen? mehr