|

Körperfortbewegung – Gefährdungsbeurteilung mit der Leitmerkmalmethode baua: Praxis „Körperfortbewegung“ A118 |

|

Ausübung von Ganzkörperkräften – Gefährdungsbeurteilung mit der Leitmerkmalmethode baua: Praxis „Ausübung von Ganzkörperkräften“ A114 |

|

Manuelles Ziehen und Schieben von Lasten – Gefährdungsbeurteilung mit der Leitmerkmalmethode baua: Praxis „Manuelles Ziehen und Schieben von Lasten“ A25 |

|

KAN-Praxis-Module: Ergonomie lernen Kommission Arbeitsschutz und Normung (KAN), Sankt Augustin |

|

Körperzwangshaltungen – Gefährdungsbeurteilung mit der Leitmerkmalmethode baua: Praxis „Körperzwangshaltungen“ A111 |

|

Manuelles Heben, Halten und Tragen – Gefährdungsbeurteilung mit der Leitmerkmalmethode baua: Praxis „Manuelles Heben, Halten und Tragen“ A7 |

|

Manuelle Arbeitsprozesse – Gefährdungsbeurteilung mit der Leitmerkmalmethode baua: Praxis „Manuelle Arbeitsprozesse“ A55 |

|

Intelligente Regelung von Klimaanlagen - Modell- und Laboruntersuchungen zur Wirkung des Raumklimas auf die Haut Die BAuA hat den Forschungsbericht zum Projekt F 2299-2 herausgegeben, welches von der TU Dresden und dem Institut ASER e.V. (Wuppertal) durchgeführt wurde. |

|

MEGAPHYS - Mehrstufige Gefährdungsanalyse physischer Belastungen am Arbeitsplatz (Band 1) Die BAuA hat den Forschungsbericht zum Projekt F 2333 herausgegeben, welches von der BAuA (Berlin), dem Institut ASER e.V. (Wuppertal), der Ebus-Beratung (Berlin) und der ArbMedErgo-Beratung (Hamburg) durchgeführt wurde. |

|

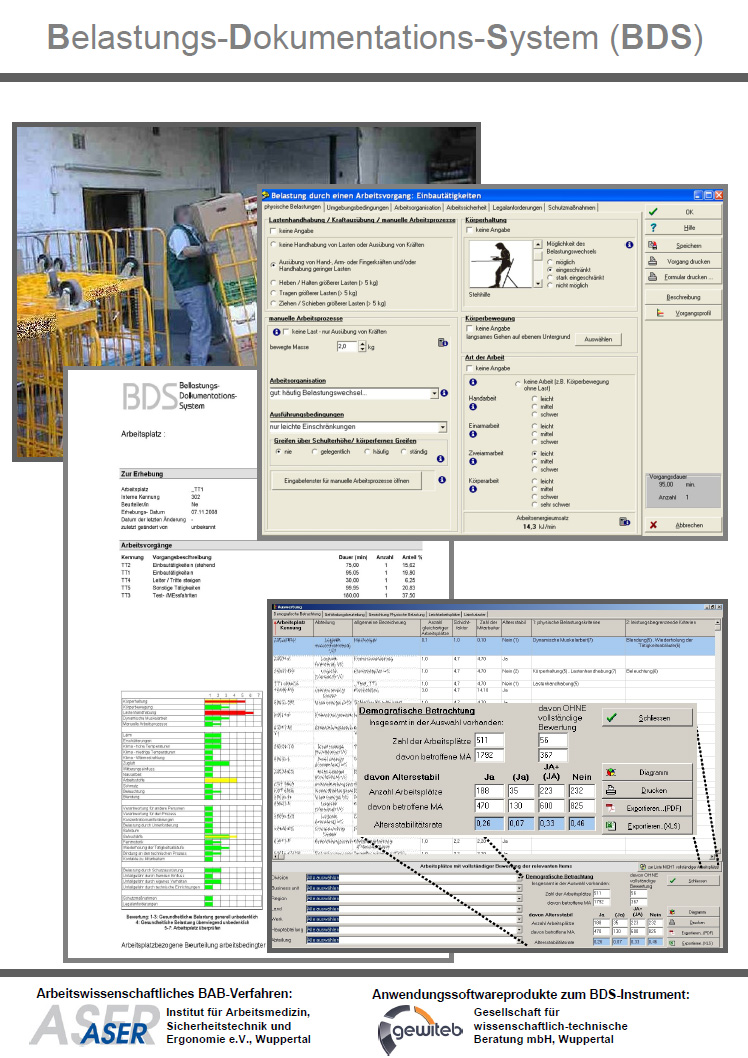

Belastungs-Dokumentations-System (BDS) Das Institut ASER e.V. hat die BAB-BDS-Broschüre herausgegeben, welche das arbeitswissenschaftliche Belastungs-Dokumentations-System (BDS) beschreibt. |

Veranstaltungen

Fr, 16.01.2026 14:30 UhrBasisarbeit und besonders beanspruchende Arbeitsbedingungen -Ansätze und Instrumente für die Prävention

Dr. Götz Richter, Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS), Berlin / Amanda Sophie Voss, M.A., Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg / Dipl.-Ing. Tobias Berens, Berufsforschungs-und Beratungsinstitut für interdisziplinäre Technikgestal

Veranstaltungsort: Zoom-Video-Webinar sowie ASER-YouTube-Kanal

Fr, 06.02.2026 14:30 Uhr

Veranstaltungsort: Zoom-Video-Webinar sowie ASER-YouTube-Kanal

Europäische und nationale Netzwerke für Sicherheit und Gesundheitsschutz in der Bauwirtschaft

Prof. Dr. Thomas Dudek, Leiter des FB Bau im VDSI, Hochschule Wismar / Sebastian Pieper, Repräsentant Deutschlands in der ISHCCO, stellv. Leiter des FB Bau im VDSI / Dr. Rainer Obermaier Past-President ISHCCO

Veranstaltungsort: Zoom-Video-Webinar sowie ASER-YouTube-Kanal

Mi, 11.03.2026 09:00 Uhr

Veranstaltungsort: Zoom-Video-Webinar sowie ASER-YouTube-Kanal

Menschengerechte Arbeitsgestaltung

72. GfA-Frühjahrskongress

Gesellschaft für Arbeitswissenschaft e.V.

Veranstaltungsort: Universität Kassel

Mi, 18.03.2026 09:00 Uhr

Gesellschaft für Arbeitswissenschaft e.V.

Veranstaltungsort: Universität Kassel

66. Wissenschaftliche Jahrestagung der DGAUM

66. Wissenschaftliche Jahrestagung der DGAUM

Deutsche Gesellschaft für Arbeitsmedizin und Umweltmedizin e.V.

Veranstaltungsort: LMU Klinikum München

Deutsche Gesellschaft für Arbeitsmedizin und Umweltmedizin e.V.

Veranstaltungsort: LMU Klinikum München

|

|

Verfahren zur Beurteilung und Gestaltung von Büro- und Bildschirmarbeit sowie Mobiler Arbeit (BBM). |

Telearbeit - Arbeitsmittel / Kommunikationsmittel

Vorgaben aus der ArbstättV

§ 2 Begriffsbestimmungen, Absatz 7:Telearbeitsplätze sind vom Arbeitgeber fest eingerichtete Bildschirmarbeitsplätze im Privatbereich der Beschäftigten, für die der Arbeitgeber eine mit den Beschäftigten vereinbarte wöchentliche Arbeitszeit und die Dauer der Einrichtung festgelegt hat.

Ein Telearbeitsplatz ist vom Arbeitgeber erst dann eingerichtet, wenn Arbeitgeber und Beschäftigte die Bedingungen der Telearbeit arbeitsvertraglich oder im Rahmen einer Vereinbarung festgelegt haben und die benötigte Ausstattung des Telearbeitsplatzes mit Mobiliar, Arbeitsmitteln einschließlich der Kommunikationseinrichtungen durch den Arbeitgeber oder eine von ihm beauftragte Person im Privatbereich des Beschäftigten bereitgestellt und installiert ist.

Erläuterung / Abmessung

Auszug der Empfehlungen des Ausschusses für Arbeitsstätten (ASTA) zur Abgrenzung von mobiler Arbeit und Telearbeitsplätzen:Frage:

Lässt die Definition in § 2 Absatz 7 für den Telearbeitsplatz weiterhin eine Nutzung der vom Beschäftigten zur Verfügung gestellten Arbeitsmittel zu, wenn eine solche Nutzung für dienstliche Zwecke im gegenseitigen Einvernehmen zwischen Beschäftigten und Arbeitgeber vereinbart ist?

Antwort:

Ja. In der Begriffsbestimmung -§ 2 Absatz 7 der ArbStättV -ist zur Einrichtung des Telearbeitsplatzes festgelegt, dass „benötigte“ Ausstattung durch den Arbeitgeber oder eine von ihm beauftragte Person bereitgestellt und installiert ist. Freiwillig vom Beschäftigten bereits zur Verfügung gestellte bzw. bereits vorhandene Ausstattungen -häufig sind dies z. B. ein Arbeitsstuhl oder ein Schreibtisch -können für die Einrichtung eines Telearbeitsplatzes genutzt werden. Die Einrichtung von Telearbeitsplätzen im Privatbereich der Beschäftigten durch den Arbeitgeber mit dem erforderlichen Mobiliar, Arbeitsmitteln einschließlich der Kommunikationseinrichtungen ist einvernehmlich mit dem Beschäftigten zu klären und festzuhalten. Hierzu zählen insbesondere Fragen zur Instandhaltung und Ersatzbeschaffung für privat zur Verfügung gestellte Arbeitsmittel. Voraussetzung dafür ist, dass diese Arbeitsmittel den sicherheitstechnischen und ergonomischen Anforderungen entsprechen und somit sicher und geeignet sind. Dies muss im Rahmen der vom Arbeitgeber oder einer von ihm beauftragten Person durchzuführenden erstmaligen Beurteilung der Arbeitsbedingungen und des Arbeitsplatzes gemäß § 3 ArbStättV (Gefährdungsbeurteilung) bei Neueinrichtung eines Telearbeitsplatzes bewertet und beschieden werden.

Merkmalsspezifische Maßnahmenvorschläge bei der Bewertung „nein“

Die Einrichtung von Telearbeitsplätzen im Privatbereich der Beschäftigten durch den Arbeitgeber mit dem erforderlichen Mobiliar, Arbeitsmitteln einschließlich der Kommunikationseinrichtungen ist einvernehmlich mit dem Beschäftigten zu klären und festzuhalten.Richtlinien / rechtlicher Bezug / Nachschlagewerke

- ArbStättV - Verordnung über Arbeitsstätten

§ 2 Begriffsbestimmungen

Auszug aus der Begründung der Bundesrats-Drucksache 506/16 vom 23. September 2016 - Empfehlungen des Ausschusses für Arbeitsstätten (ASTA) zur Abgrenzung von mobiler Arbeit und Telearbeitsplätzen

Frage-Antwort-Dialoge zur Bildschirmarbeit

Müssen im Homeoffice vom Arbeitnehmer zur Verfügung gestellte Arbeitsmittel einer regelmäßigen Prüfung durch den Arbeitgeber unterzogen werden? mehrGibt es eine Vorgabe bezüglich der Bildschirmauflösung in Abhängigkeit von der Bildschirmgrössen? mehr

Ist an Bildschirmarbeitsplätzen auch der Einsatz von Silikontastaturen / Folientastaturen zulässig? mehr

Eine Firma schickt alle Mitarbeiter auf Dauer ins Home-Office (Telearbeit), was ist zu beachten? mehr

Flächenbedarf für einen Bildschirmarbeitsplatz im Gruppenbüro mehr